GX-ETS(排出量取引制度)とは、GXリーグ内の取組の1つで、参画企業が自ら排出量削減目標を掲げて、GX投資とGHG排出量の削減を実践する場です。2026年度からはGX-ETS第2フェーズが開始し、排出量取引制度が本格的に稼働する予定です。本コラムでは、第1フェーズの概要と、第2フェーズに向けた最新情報などをご紹介します。

目次 Index

弊社では、2025年9月25日に「義務化目前!排出量取引制度(GX-ETS)の全貌と企業がすべき準備のポイントとは」セミナーを開催しました。解説付きでGX-ETSについて学びたい…!という方は、ぜひアーカイブをお申し込みください。

GX-ETSとは、GXリーグの下でGX投資とGHG排出量削減、それらの情報開示を実践する場です。

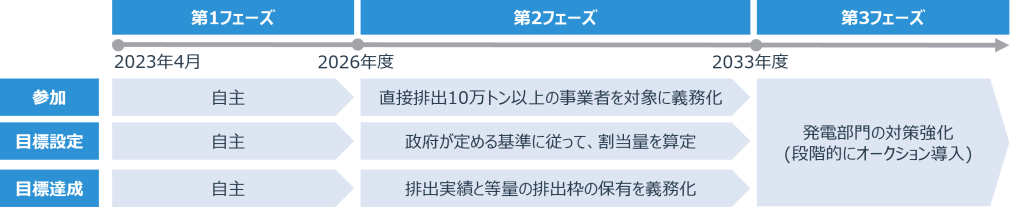

GX-ETSは3段階のフェーズに分かれており、2023年4月から2026年度までが第1フェーズ、2026年度からが第2フェーズ、2033年度からが第3フェーズとなります。現在は、第1フェーズで試行段階です。そのため、GX-ETSへの参加や目標設定、目標達成は全て、事業者の自主性に委ねられています。一方で、第2フェーズでは、GX-ETSの本格稼働を予定しており、「直接排出10万トン以上の事業者の参加義務化」や「政府が定める基準に沿った割当量の算定」、「目標達成における排出実績と等量の排出枠の保有を義務化」など規制が強化されます。さらに第3フェーズからは、発電部門に対する対策が強化されると予定です。

GX-ETS第1フェーズでは、前述のとおり試行段階のため、GX-ETSへの参加や目標設定、目標達成は事業者の自主性に委ねられています。ここでは、第1フェーズがどのような流れで進められてきたか説明します。

第1フェーズでは、「プレッジ」「実績報告」「取引実施」「レビュー」を順に、目標設定、算定・報告、取引、公表などを実施。

各項目を詳しくみていきましょう。

1つ目の「プレッジ」とは、参画企業が国内の直接排出量および間接排出量の目標をそれぞれ設定し、「GXダッシュボード」と呼ばれるGXリーグ参画企業の取組状況を発信する情報基盤に開示することを示します。設定する目標は以下の3つです。

基準年度の排出量は原則として2013年度とし、削減目標の水準は各企業が自ら設定します。

2つ目の「実績報告」では、企業の国内における直接排出量および間接排出量の実績を算定・報告します。算定方法は、温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)の手法が基礎となります。モニタリング・報告方法については、過去に政府が実施した類似の「JVETS(自主参加型国内排出量取引制度)」や「試行実施(排出量取引の国内統合市場の試行的実施)」が基礎的な手法です。

算定の手順は以下の通りです。

以上の流れで算定が行われますが、対象参画企業のうち「Group G」と呼ばれる「組織境界における2021年度の直接排出量が10万t-CO2e以上の参画企業」については、算定結果に対して第三者検証を実施しなければならないという決まりがあります。

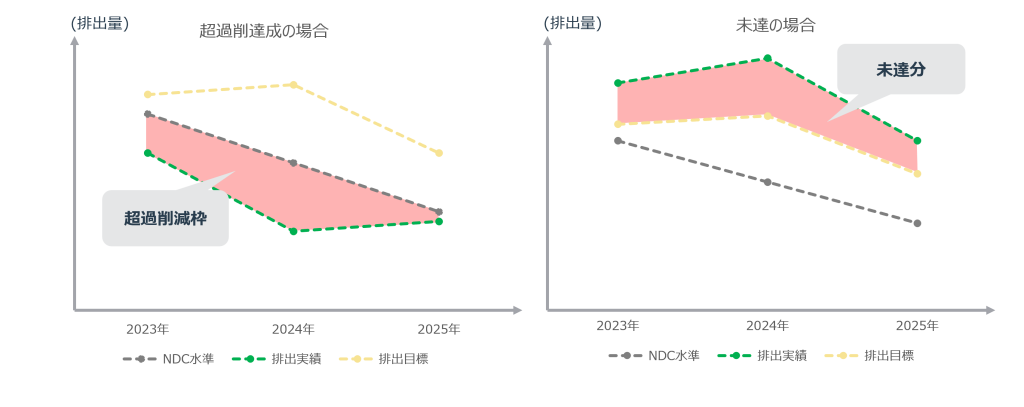

3つ目は「取引実施」です。GX-ETSでは、直近年度からと比較して直接排出量および間接排出量の総量が減少し、かつ直接排出量がNDC(Nationally Determined Contribution:パリ協定に基づいて国が提出する温室効果ガスの排出削減目標)水準を下回る場合、その差分の削減価値を「超過削減枠」として創出し、売却することが可能になります。ただし、排出量取引の対象は直接排出分のみであり、「Group X」と呼ばれる「直接排出量が10万t-CO2e未満の企業」は超過削減枠の創出はできません。

目標が未達成の企業に関しては、超過削減枠やカーボンクレジットの調達を行うか、未達の理由を説明・公表することが求められます。

4つ目に「レビュー」です。参画企業は、「Group G」、「Group X」に限らず、目標達成状況や取引状況などを「GXダッシュボード」上で公表することが必須となります。

ここまで「プレッジ」、「実績報告」、「取引実施」、「レビュー」の流れで詳細を説明してきました。これらを、「Group G」と「Group X」でまとめたものが以下の表です。

取引実施で説明したように、GX-ETSでは、企業の排出削減目標を達成するためにカーボンクレジットを活用することができ、現在は、「J-クレジット」と「JCMクレジット」が適格カーボンクレジットとされています。

しかし、第2フェーズの制度対象事業者(直接排出量10万トン以上の事業者)の総排出量に対して、この2種類のクレジットの量が圧倒的に不足しているのが現状です。第2フェーズの制度対象事業者数は、300~400社程度とされており、日本の温室効果ガス排出量の60%近くとなる約6億t-CO2にのぼると見込まれています。一方で、2024年度時点のJ-クレジットの認証量が約1,125万t-CO2、2023年時点のJCMクレジット発行数は約12万t-CO2です。

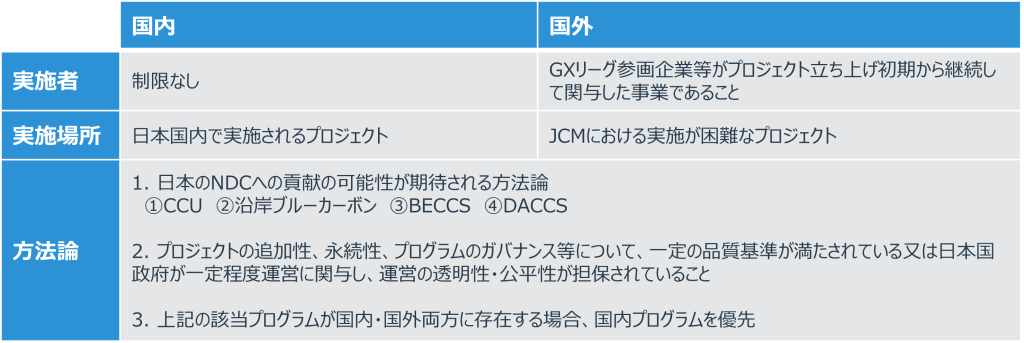

そのため、2024年4月には「GX-ETSにおける適格カーボン・クレジットの活用に関するガイドライン」が公表され、J-クレジットとJCMクレジット以外のカーボンクレジットの要件が示されました。しかし、国外プロジェクトに関しては、実施者がプロジェクトに継続的に関与する必要があるなど、厳しい要件となっています。

ここまでGXリーグにおける適格カーボンクレジットについて紹介してきました。カーボンクレジットを効率的に活用することで、目標を達成しやすくなります。ただし、適格カーボンクレジットや超過削減枠は、参画事業者自身が排出量削減活動を行ったうえで、目標を達成できなかった分に活用することが重要です。

GX-ETS第2フェーズに向けて、2025年7月2日に経済産業省より排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針が公開され、「制度対象者の考え方」や「排出実績量の算定の考え方」などが審議されました。

今回の審議内容で特に注目されているのは、制度におけるクレジットの取り扱いです。

制度の対象事業者に対して、削減のインセンティブを確保するために使用上限を設けることが議論されています。そこで、諸外国の状況を踏まえて、使用上限を「各年度の実排出量(クレジット無効化量を控除する前の排出量)の10%」とする案が出されました。制度開始以降も上限の引き下げなどの見直しも検討される予定です。

また、8月7日にも第2回の審議会が開催され、特に「基準活動量・排出量の算定方法」について議論され、以下のようなルールが設定されました。

第2フェーズに向けては、依然として不透明なところは多くあり、今後どのような決定がなされていくのか注目されています。

本コラムでは、GX-ETS第1フェーズの概要や2026年度から始まる第2フェーズの最新情報などを紹介しました。本格稼働する第2フェーズにおいては、依然として不透明な部分もありつつ、「クレジットの上限設定」は、参画企業から注目が集まってきています。

第2フェーズに備えてクレジットを購入する企業が増加し、カーボンクレジット市場が活発化する可能性もあります。ただ、現時点では東証のカーボンクレジット市場において数量や価格に大きな動きはありません。そのため、今からGX-ETSの仕組みやJ-クレジットやJCMなどの適格カーボンクレジットについて情報収集・分析を行うなど準備をしておくことが必要でしょう。

今後、第2フェーズがどのような形で稼働していくのか、またカーボンクレジットの上限設定が市場にどのような影響をもたらすのか引き続き注目です。

弊社では、GX-ETSで活用できるJ-クレジットに関して幅広くサービスを展開しております。J-クレジットの創出や購入などでお悩みがありましたら、豊富な実績を有する弊社までご相談ください。

CDP回答やGHG排出量算定など、環境経営に関するコンサルティングサービスの営業本部長を務めています。

<出典>

排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針. (2025. July). 経済産業省GXグループ. を基に弊社作成

GX-ETSにおける第1フェーズのルール. (2023. February). GXリーグ事務局. (2025.07.22)

出典:GX-ETSの概要. (2023. February). GXリーグ事務局環境経済室.

カーボン・オフセットの取組状況. (2023. November). 環境省カーボン・オフセット指針及びガイドライン改定に関する検討会. (2025.07.24)

J-クレジット制度について(データ集). (2025. Jun). J-クレジット制度事務局. (2025.07.24)

GX-ETSにおける適格カーボンクレジットの活用に関するガイドライン. (2024. April). GXリーグ事務局. (2025.07.24).

ベンチマーク・クラウドファザリングによる割当量の計算方法. (2025. October). 経済産業省GXグループ. (2025.08.28)