CCS、CCU、CCUSとはそれぞれ二酸化炭素の回収や貯留・利用する技術です。これらの技術はカーボンニュートラルを達成するために重要とされており、日本国内でも技術の確立に向けて取り組みが進められています。本コラムでは、CCS、CCU、CCUSの概要から国内外の動向まで幅広く解説していきます。

目次 Index

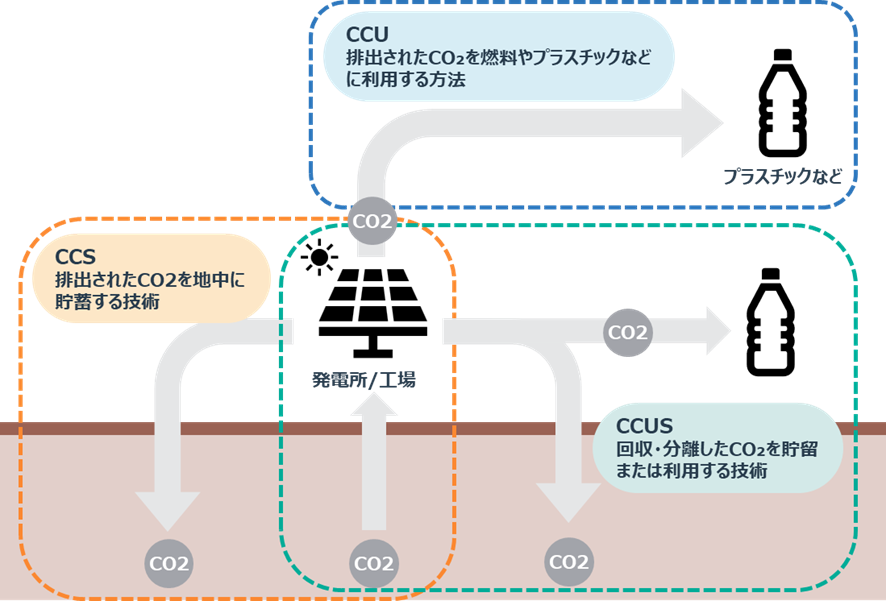

CCS、CCU、CCUSはそれぞれ二酸化炭素の回収や貯留、利用する技術のことを指します。以下の図は、それらの技術の関係性を示しています。CCSとは、発電所や工場から排出されるCO₂を回収し、地中に貯留する技術です。CCUは、同じく排出されたCO₂を燃料やプラスチックなどに利用する技術です。CCUSは、CCSとCCUを組み合わせた技術で、同じく排出したCO₂を回収し、貯留または利用する技術のことを指します。それぞれの詳細について解説します。

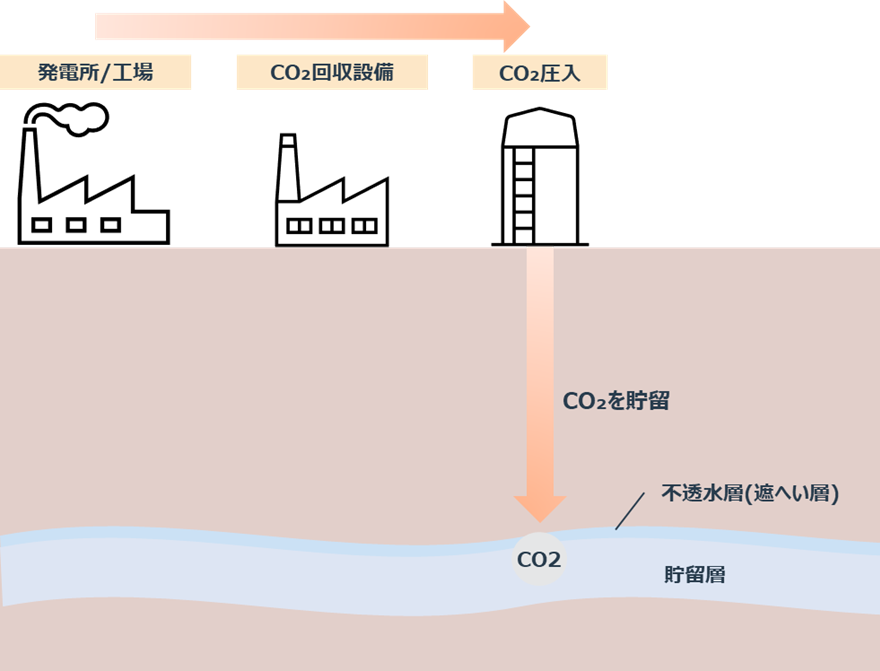

まず、CCSとは、発電所や化学工場などから排出されたCO₂を分離回収し、地中深くに貯留・圧入するものです。CCSは「Carbon dioxide Capture and Storage」の略称で、「二酸化炭素の回収・貯留」技術を意味します。回収したCO₂は約800m以上の深さの地層に貯留されます。貯留には、「貯留層(砂岩などの隙間の多い層(帯水層))」とCO₂が漏れ出さないようフタの役割を果たす「遮へい層(泥岩などCO₂を通さない層(不透水層))」が対になっている場所が適切です。

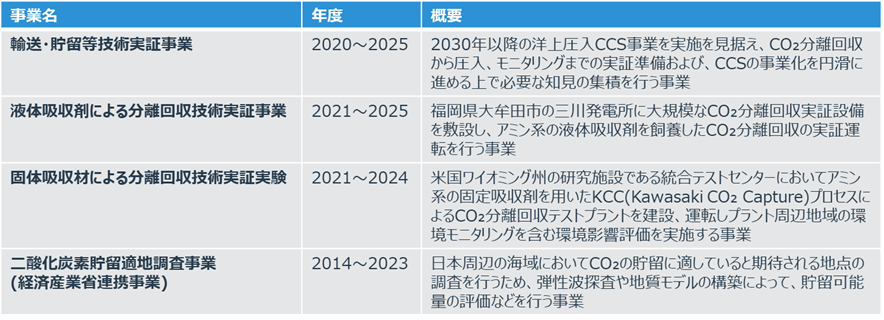

日本では2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、化石燃料や原料の使用後に排出されるCO₂の脱炭素化を進める手段として、CCSの導入が不可欠とされています。また、2030年までに民間事業者がCCS事業を始められるよう、政府は「CCS事業法」という法律を2024年5月17日に成立させました。また、環境省もCCS事業を促進するため、さまざまな実証事業を展開しています。

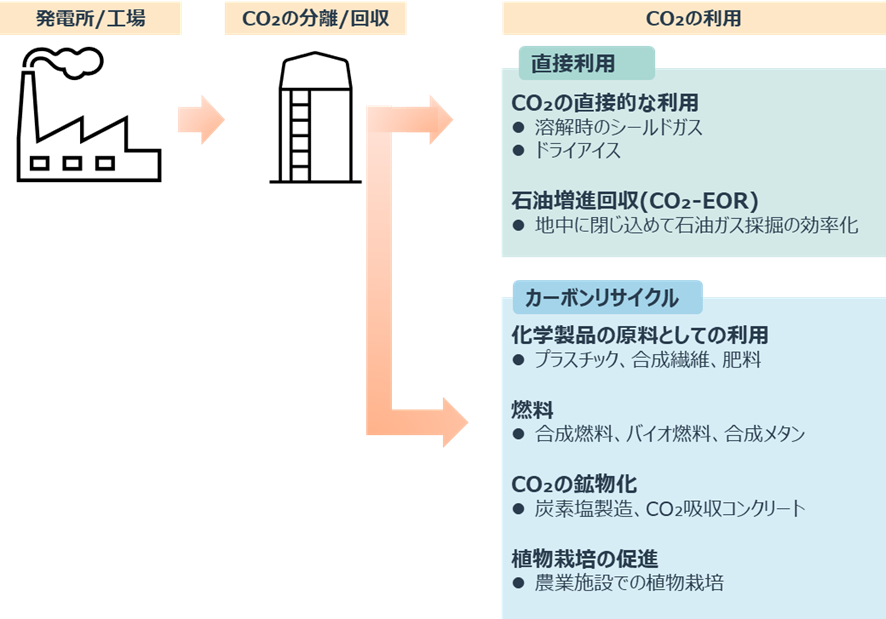

続いて、CCUとは「Carbon dioxide Capture and Utilization」の略称で、「二酸化炭素の回収・利用」を意味します。利用方法は、CO₂を燃料やプラスチックなどに変換して再利用するカーボンリサイクルや、CO₂をそのまま直接利用する方法などがあり、さまざまな形で活用されています。

CCSと同様に、環境省はCCUの推進にも取り組んでいます。CO₂を分離回収し、再生可能なジェット燃料やエタノール、メタンなどへの活用を目指した技術開発が進められています。

上記で挙げた事業の中の「低濃度二酸化炭素回収システムによる炭素循環モデル構築実証」とは、CCUに似たDACと呼ばれる直接空気回収の実証事業です。DACについての詳しい説明はこちらをご覧ください。

最後にCCUSについてです。CCUSは「Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage」の略称で、「二酸化炭素の回収・利用・貯留」を意味します。CO₂を分離・回収し、貯留または利用する技術であり、CCSとCCUを合わせた用語です。

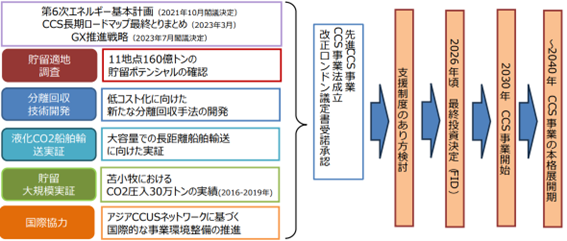

ここまでCCS/CCU/CCUSについて解説してきましたが、ここからは日本国内での取り組みについて紹介します。前に環境省によるCCS/CCUの取り組みを紹介しましたが、それに加えて日本全体でもCCSの事業化が進められています。令和3年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」には、CCSの技術確立やコスト低減などを目指して、長期のロードマップを策定することが盛り込まれました。その後、「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」を経て、CCS事業法が成立しました。このように国としてCCS事業を推進しています。今後も2030年、2040年に向けてCCS事業が本格的に展開されていく予定です。

また、2024年度に独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、2030年までの事業開始を目指すCCS事業9件を「先進的CCS事業」として選定しています。選定された1つが北海道苫小牧地域での事業です。

石油資源開発株式会社、出光興産株式会社、北海道電力株式会社により、苫小牧地域の製油所や発電所から排出されたCO₂を対象とした事業を推進しています。具体的には、排出されたCO₂を利用するカーボンリサイクル(CCU)や、バイオマス発電とCCSを組み合わせた「BECCS(Bioenergy with Carbon Capture and Storage)」といった技術と、CO₂輸送パイプラインの接続を検討している事業です。

続いて海外のCCUSの動向です。海外では、日本に比べてCCS事業の整備が進んでいます。特に北米やヨーロッパでは、すでにCCS関連の法律が整備され、先進的に取り組みが行われています。ここでは、アメリカとヨーロッパにおけるCCS事業の動向を紹介します。

アメリカでは、2021年の「The Long-Term Strategy of the United States」にて、2035年までの100%クリーン電力を目指す中で、有効な技術の1つとしてCCSを位置づけています。2025年時点で既に39か所でCCS事業が運転しており、19か所が「整備中」、187か所が「一部予算確保済み」、138か所が「初期検討中」と多くの場所で事業が検討されています。CCS技術が多く導入されているのは、エタノールや天然ガスの処理、水素・アンモニア・肥料の製造部門です。

EUでは、2024年に「ネットゼロ産業法」や「産業炭素戦略」において、EU域内で2030年までに年間5,000万トンのCO₂を貯留することを掲げています。さらに、石油やガス業界などに対して、2030年目標の達成に向けて、CO₂貯留容量の開発に貢献することを義務付けています。EUでは2025年時点で、12か所が「運転中」、14か所が「整備中」、77か所が「一部予算確保済み」、125か所が「初期検討中」です。

炭素除去技術のメリットは大きく以下の3つが考えられます。

それぞれ見ていきましょう。

まず、一番のメリットとしては、CO₂の削減に貢献できる点です。発電所や工場から排出されるCO₂をCCS技術によって回収・分離・貯留することで放出を防ぐことができます。これは2050年カーボンニュートラルに大きく貢献できる技術といえます。

2つ目のメリットとしては、CCUを活用した炭素の循環利用の実現です。例えば、再エネ由来の水素とCO₂を反応させることで、メタンなどの化学原料を生み出すことができます。原料から作られた化学製品を焼却する際に発生したCO₂を、再びCCU技術で回収・再利用することができれば、炭素の循環利用が実現できます。

3つ目のメリットは、再生可能エネルギーの普及を加速させることに繋がります。現在、再エネで発電された電力を使って水素を製造し、貯蔵することは可能ですが、そのための仕組みの整備が十分に進んでいません。一方で、メタンは都市ガス用の燃料として活用できるため、CCU技術によりメタンを生成することで、有効利用することができます。

これらの技術は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて不可欠だと考えられています。

前で挙げたようなメリットがある一方で、課題も存在します。

それぞれ見ていきましょう。

CCS事業を実施する上では、数百億円規模の初期投資が必要になることが考えられます。そのため、排出事業者が単独で実施するのではなく、分離・回収を行う企業との協力するための仕組みづくりも重要になります。

CCUSの技術は日本ではまだ先進的な技術であり、事例も少ないことが現状です。また、排出事業者自身がCCUS技術を利用することにも技術的障壁があります。そのため、コストの低減と同様に、これらの技術を効果的に活用できる企業の戦略的な育成も今後求められます。

日本には約160億トンのCO₂を貯留できる場所があると推定されています。しかし、排出源となる場所から想定される貯留場所までの距離が遠い場合が多く、コストが高騰してしまいます。また、遠方の場合、船舶での輸送が必要となるため、これらの整備も必要です。

CCUSは炭素除去の技術を活用したカーボン・クレジットの創出についても注目を集めています。1つ目の動きとして、JCMでのCCS関連の方法論策定に向けた動きです。現在、インドネシアで石油・天然ガスの生産設備から排出されるCO₂を回収・圧入するプロジェクトが進められています。2025年4月には、経済産業省により「二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(JCM実現可能性調査)」への参加を募集するなど、JCMにおけるCCS方法論の策定が進められています。2つ目の動きとしてGX-ETSでの適格カーボン・クレジットとしての利用です。GX-ETSで使えるカーボン・クレジットは、現在J-クレジットとJCMのみです。しかし、将来的には、CCU技術分野の方法論についても適格カーボン・クレジットとして日本のNDCに貢献するとされています。

GX-ETSの適格カーボン・クレジットに関する詳しい解説は以下をご覧ください。

本コラムではCCS、CCU、CCUS技術の概要から国内外の動向など解説してきました。主に、コストや技術の確立という観点で国外に比べて普及は進んでいませんが、これらの技術はカーボンニュートラル達成に必要な技術であることは間違いありません。今後は多くの企業が炭素除去技術をビジネスとして広げていくと考えており、ますます注目が集まります。

弊社では、J-クレジットの創出支援やプロバイダーとしての役割を担っております。また、海外のボランタリー・クレジットについても取り扱っております。カーボン・クレジットに関するお悩みなどがありましたら、弊社までご相談ください。

CCS/CCU/CCUSに関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。

CCUは、主に二つのCO₂利用の方法があります。

CCUSのメリットは以下の3つが挙げられます。

人材系上場企業を経て、ブルードットグリーン㈱に参画。コンサルティング事業の拡大を営業責任者として牽引。 1,000社を超えるプライム上場企業との脱炭素領域における対話を実施。上場企業の経営者、担当者が抱える課題が多種多様にわたる中、企業それぞれの状況に応じたサステナビリティ経営を伴走支援を通して日々サポートしている。

<出典>

・CCUSについて. 環境省. (参照2025.10.22)

・カーボンニュートラルに不可欠な「CCS」仕組みや国内外の状況など基本を解決!. JOGMEC 独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構. (参照2025.10.24)

・CCS事業法等の制度について. (2024. September). 資源エネルギー庁資源・燃料部_燃料環境適合利用推進課_CCS政策室. (参照2025.10.24)

・二酸化炭素回収・有効利用・貯留(CCUS)に関する取組. 環境省. (参照2025.10.30)

・今後のCCS政策の方向性について. (2024. September). 資源エネルギー庁資源・燃料部_燃料環境適合利用推進課_CCS政策室. (参照2025.10.30)

・CO₂分離回収技術開発に関連した国内外の情勢について. (2024. May) 経済産業省_産業技術環境局_資源エネルギー庁. (参照2025.10.29)

・GLOBAL STATUS OF CCS 2024. (2024. July). GLOBAL CCS INSTITUTE. (参照2025.10.29)

・GLOBAL STATUS OF CCS 2025. (2025. October). GLOBAL CCS INSTITUTE. (参照2025.10.29)

・令和7年度「二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業(JCM実現可能性調査)」(経済産業省事業). (2025. April). 経済産業省. (2025.10.30)

・経済産業省におけるCCUSの取組み. 資源エネルギー庁_燃料環境適合利用推進課. (参照2025.10.30)

・CCUSを活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み. 環境省. (参照2025.10.30)

・The EU’s 2030 carbon storage target. Eurpean Commission. (参照2025.11.7)