近年、企業へのサステナビリティ対応要請が高まる一方で、担当者の業務負担や社内連携の課題が浮き彫りになっています。

そこで、弊社ではプライム上場企業のサステナビリティ推進・ESG関連業務に携わる責任者および担当者111名を対象に、「サステナビリティ・ESG推進業務に関する実態調査」を実施しました。本コラムでは、調査結果の一部を抜粋し、担当者が抱えるリアルな苦悩と、その解決策のヒントをご紹介します。

すべての調査結果を見たい!という方はこちらよりお申し込みください。

目次 Index

| 調査対象 | プライム上場企業のサステナビリティ推進・ESG関連業務の責任者または担当者111名 |

|---|---|

| 調査方法 | IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査 |

| 調査期間 | 2025年9月11日〜9月13日 |

※合計を100%とするため、一部の数値を端数処理しています。 そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合があります。

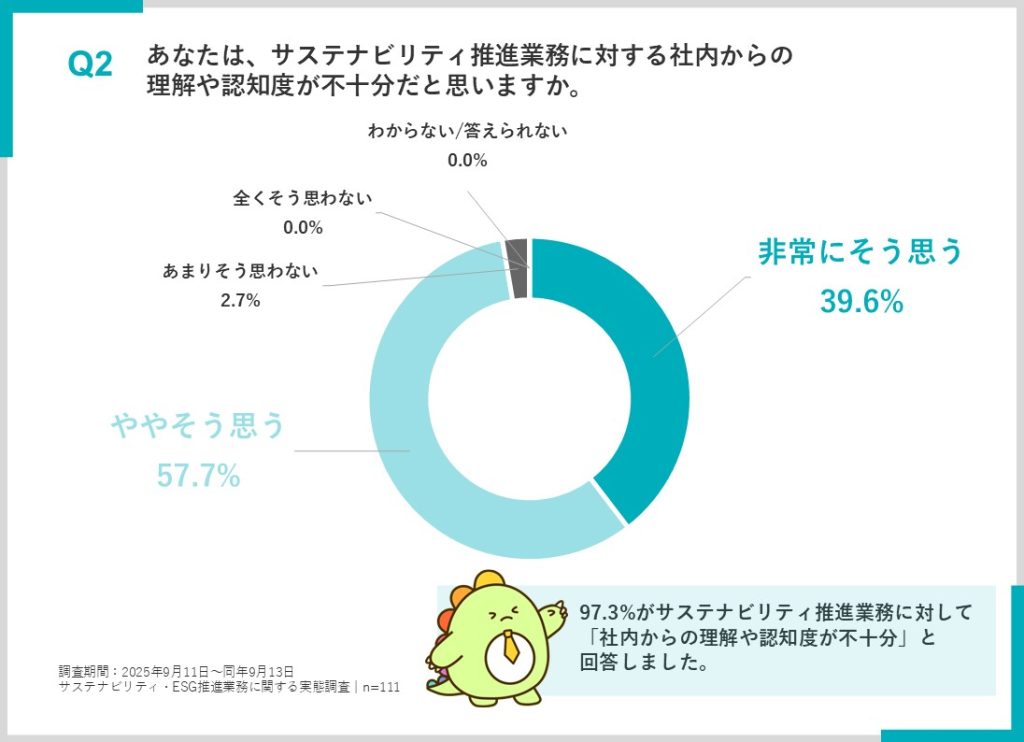

「サステナビリティ推進業務に対する社内からの理解や認知度が不十分だと思いますか」という質問に対し、

と回答し、合計97.3%の担当者が社内理解不足を実感していることが分かりました。

その理由として最も多かったのは、

「データ提供を依頼した際、その必要性を理解してもらえない(67.6%)」でした。

そのほかにも、「他部署からサステナビリティ推進室が何をしているかわからないと言われる(50.0%)」や「サステナビリティ活動の重要性を理解してもらえない(39.8%)」などの理由が挙げられており、サステナビリティ推進の土台となるべき「全社的な理解」が浸透していない実態が浮き彫りになりました。

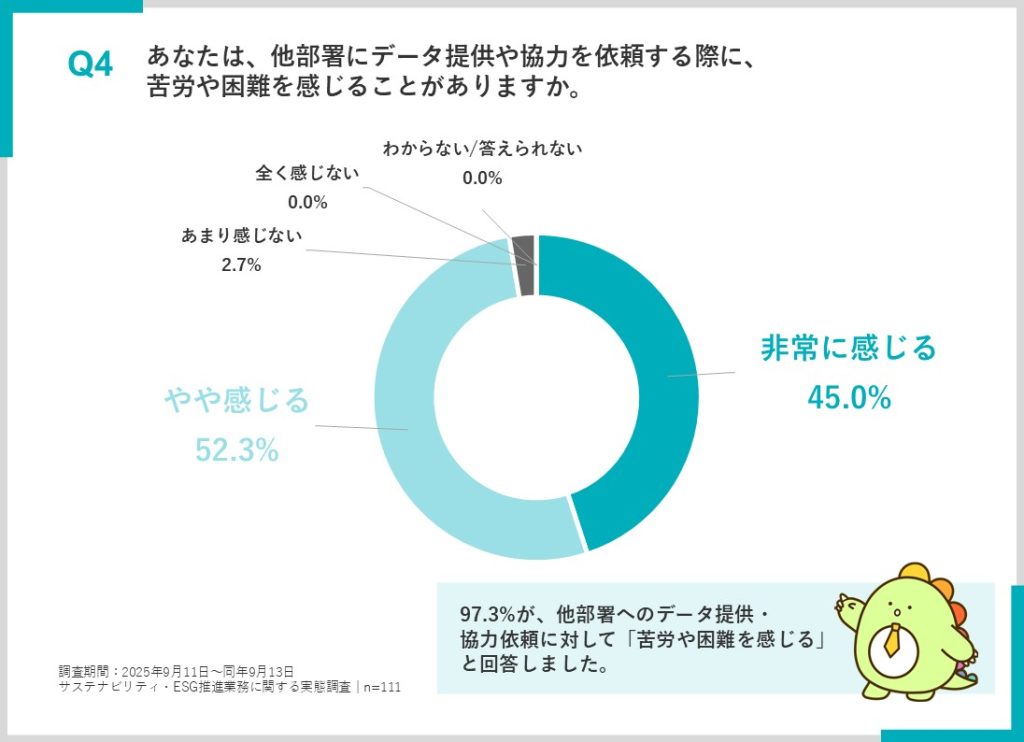

続いて、「他部署にデータ提供や協力を依頼する際に苦労や困難を感じるか」との質問では、

と、97.3%が苦労や困難を感じている結果となりました。

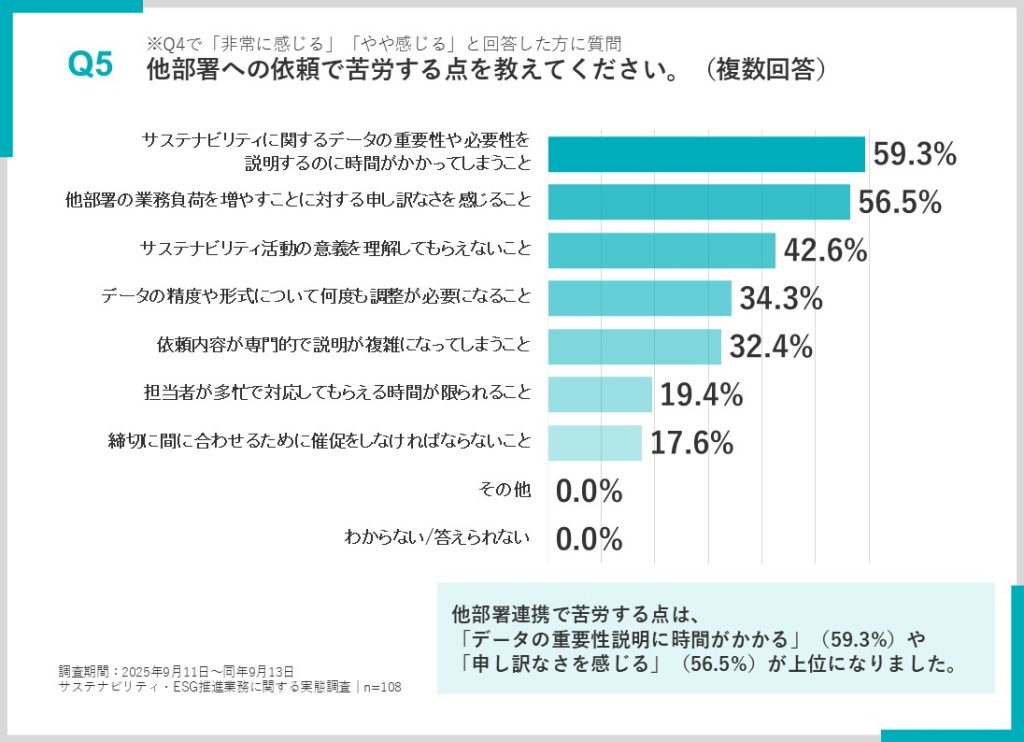

苦労の内容としては、

が、上位に挙がっています。

この結果は、前セクションで明らかになった「社内理解の不足」が、そのまま担当者の具体的な「業務上の困難」に直結していることの現れでしょう。

本来の推進業務や分析業務に取り掛かる以前の、「なぜこのデータが必要なのか」という『説得』と『説明』に多くの時間を奪われている実態がうかがえます。さらに深刻なのは、半数以上の担当者が、全社的に取り組むべき業務にもかかわらず「申し訳なさ」という心理的負担を感じている点です。

こうした「説明コスト」と「心理的コスト」の積み重ねが、担当者を『孤立』へと追い込んでいるのかもしれません。

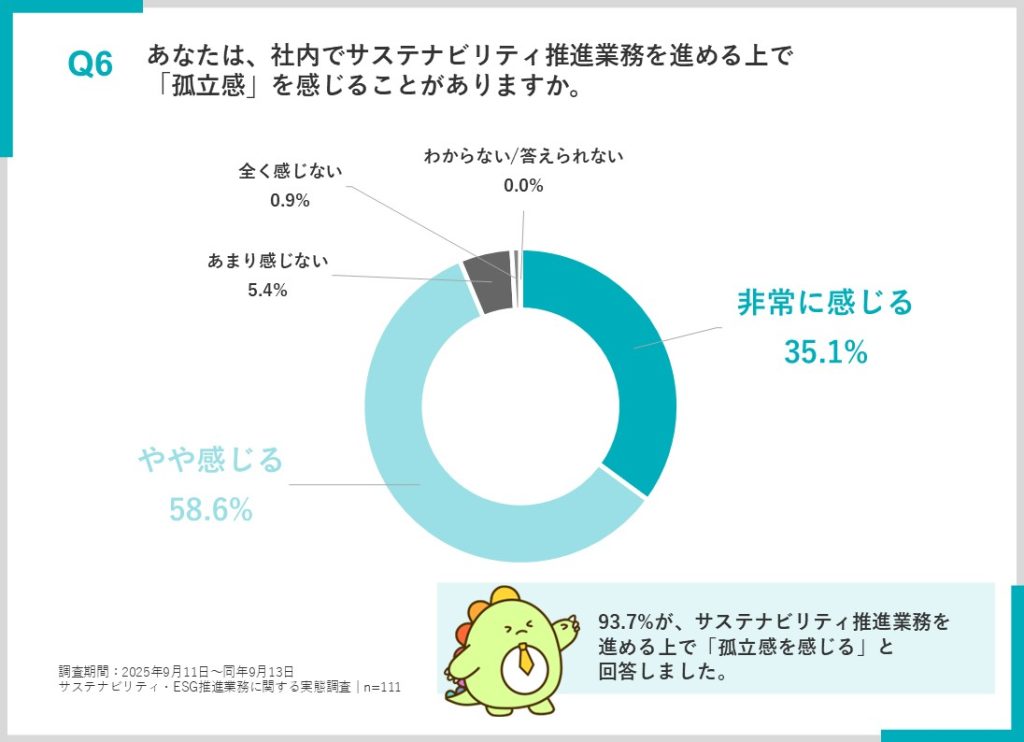

「社内でサステナビリティ推進業務を進める上で『孤立感』を感じることがあるか」という質問に対し、

と、あわせて93.7%が「孤立感を感じる」と回答しました。

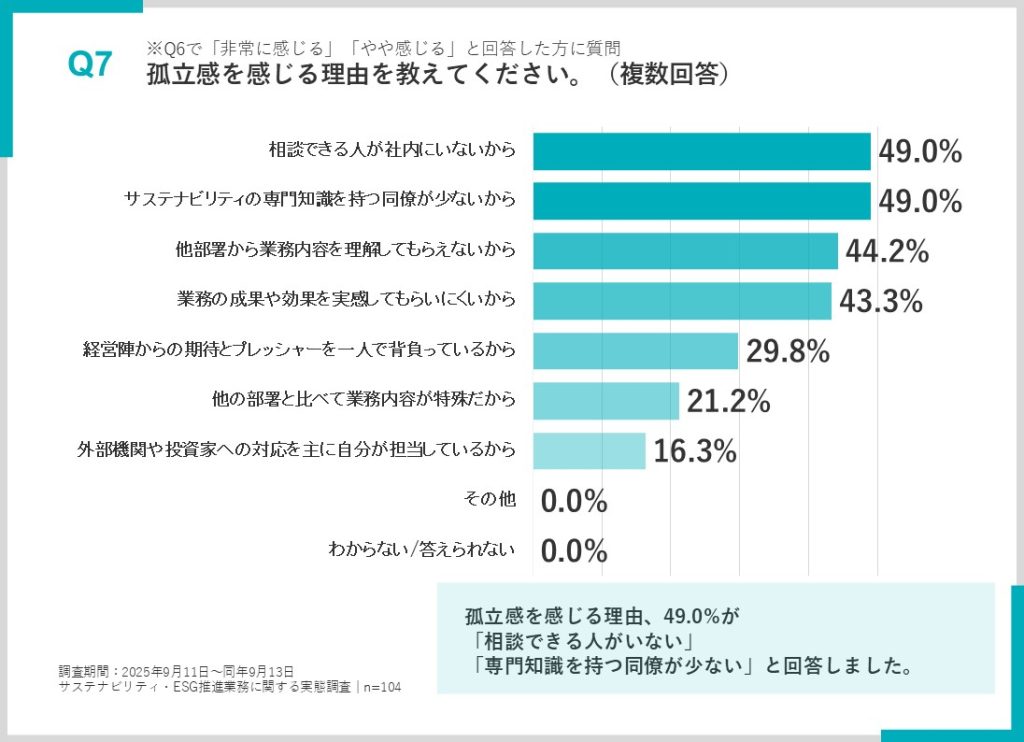

この深刻な孤立感の原因を尋ねたところ、

が同率で最多となりました。

業務の専門性が高いがゆえに、気軽に相談できる同僚がいない。その上、前述の通り、他部署からは業務の必要性すら理解してもらえない。こうした板挟みの状況が、担当者の「見えない孤独」を深めている実態が明らかです。

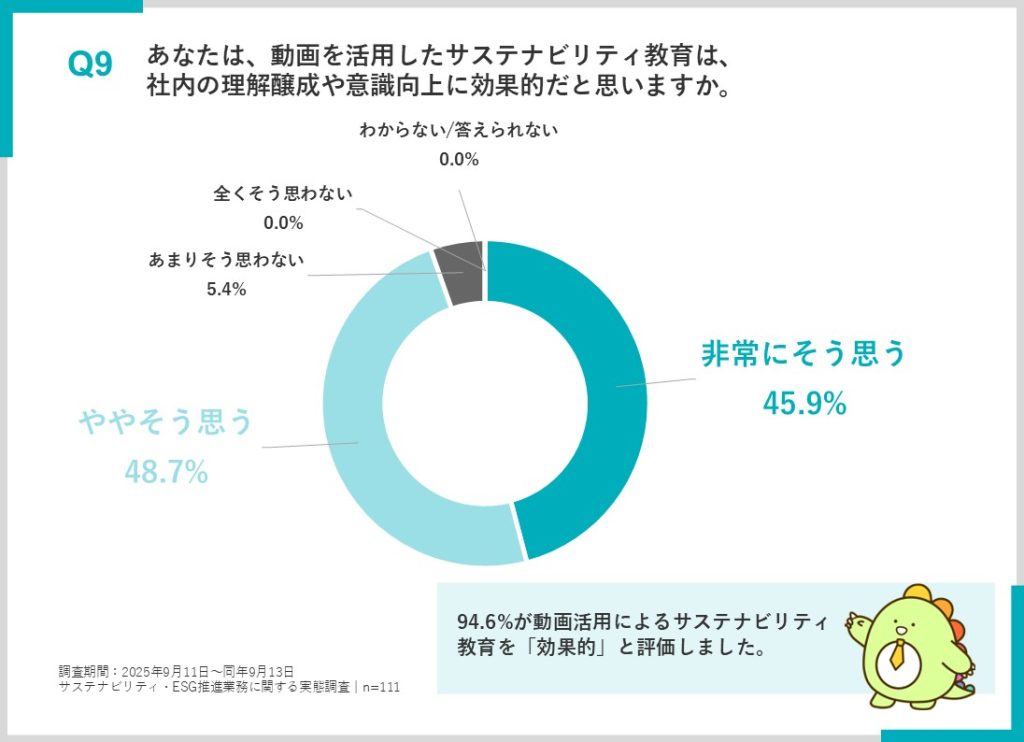

「動画を活用したサステナビリティ教育は、社内の理解醸成や意識向上に効果的だと思うか」という質問に対し、

と回答。動画研修に対してポジティブな認識があることがわかりました。

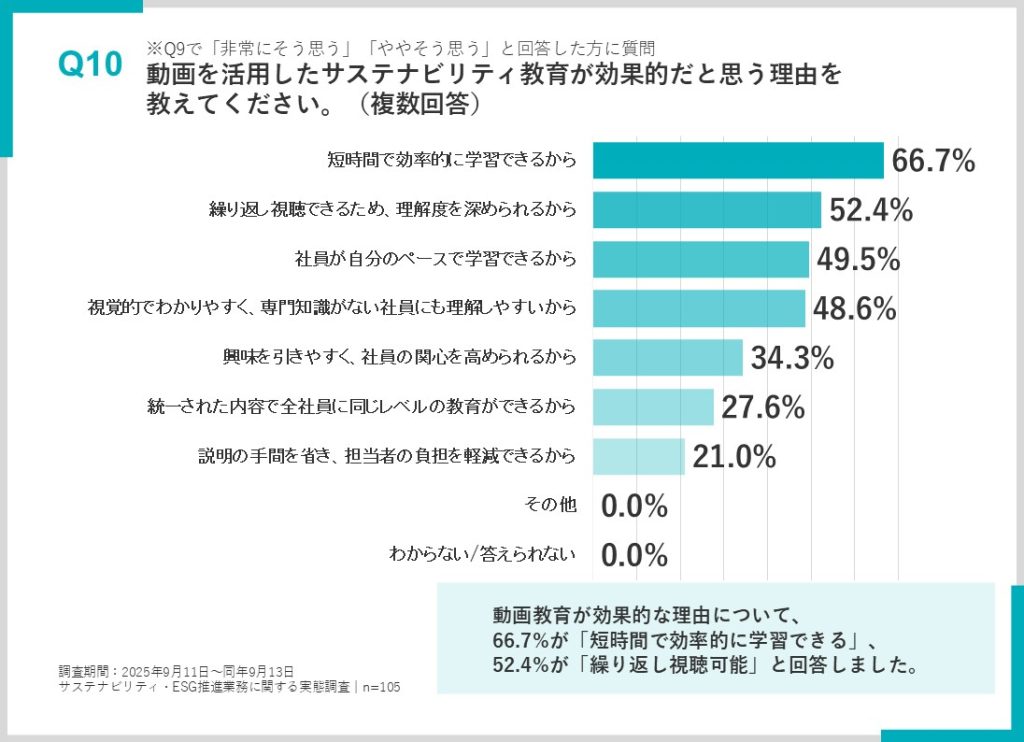

効果的だと考える理由(複数回答)として、最も多くの支持を集めたのは「短時間で効率的に学習できる」(66.7%)という点でした。

動画の手軽さと効率の良さが、専門知識のギャップを埋め、社内理解を促進する「有効な一手」として、強く認識されているようです。

今回の調査結果から、サステナビリティ推進担当者が直面する2つの大きな課題が明らかになりました。

第一に、他部署への「データの重要性を説明する時間的負担」が挙げられます。

第二に、社内に「相談できる人がいない」ことや、「専門知識を持つ同僚が少ない」ことから生じる深刻な「孤立感」です。

多くの担当者が、本来割くべき本質的な推進活動の時間を、繰り返しの社内説明に費やさざるを得ないという悪循環に陥っています。

求められる対策は、こうした担当者の「説明負担」を軽減し、同時に社内全体の理解度を引き上げる、効率的な仕組みの構築です。調査では9割以上が「効果的」と回答した「動画教育」の活用は、その有力な選択肢となります。

少人数体制であっても 、統一された内容で効率的に学習機会を提供できる仕組みを整え、担当者が本来の業務に集中できる環境を整備することが急務です。

今回の調査で明らかになった「説明負担」や「社内理解の不足」といった課題を解決するため、弊社では動画教育サービス「PivottAサステナ」を提供しています。

「PivottAサステナ」は、280本以上(2025年5月時点)の豊富な動画コンテンツを揃えている点が特徴です。基本動画は1本あたり3〜5分と短く、スキマ時間を活用して効率的に学習することができます。

サステナビリティ推進の「第一歩」である社内理解の醸成に、ぜひ本サービスをご検討ください。

本コラムでご紹介したのは、調査結果の一部です。お申込み(無料)いただくことで、「サステナビリティ・ESG推進業務に関する実態調査」の全編レポートがご覧いただけます。

プライム上場企業の担当者が抱えるリアルな課題と対策のヒントが詰まった本調査を、ぜひ貴社の推進活動にお役立てください。

CDP回答やGHG排出量算定など、環境経営に関するコンサルティングサービスの営業本部長を務めています。