ブルーカーボンとは、海草、海藻、マングローブ、塩性湿地帯の植物などの光合成により海洋生態系に取り込まれる「炭素」のことです。日本では、ブルーカーボンの普及に向けた取り組みが加速しています。本コラムでは、そもそもブルーカーボンとは何か、また取り組みのメリットなどについても幅広く解説していきます。

目次 Index

ブルーカーボンとは、海草、海藻、マングローブ、塩性湿地帯の植物などの光合成により海洋生態系に取り込まれる「炭素」のことです。2009年の国連環境計画(UNEP)による報告書において、沿岸・海洋生態系に吸収される炭素が「ブルーカーボン」と命名され、地球温暖化対策の新たな選択肢となるだけでなく海洋生態系の再生にも役立つとされており、世界的に注目が集まっています。

今回は「ブルーカーボン」について、その特徴や海洋生態系にもたらす利点、社会的な取り組みなどをご紹介します。

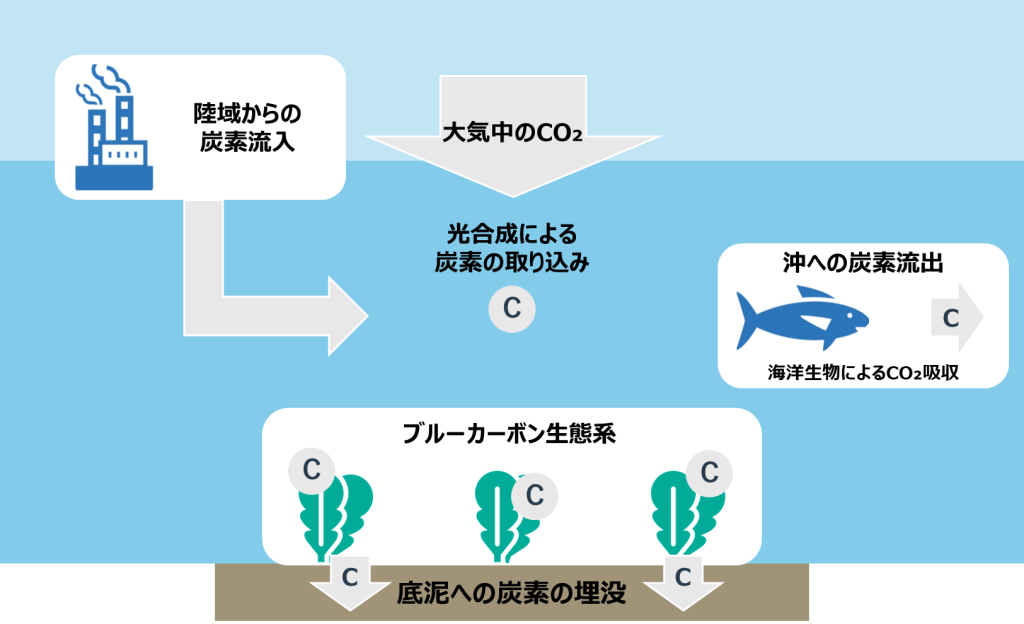

ブルーカーボンの具体的なメカニズムについては以下の通りです。

海藻、海草などは二酸化炭素(大気中の二酸化炭素が水中に溶け込んだものや、干潮時に大気から吸収したもの)と太陽光を利用し光合成を行い、海中の生態系の中に大気中の二酸化炭素が取り込まれます。また、海藻や海草などが枯死すると、海底に堆積していくため、吸収されていた炭素もあわせて蓄積・隔離・貯留されます。光合成によって吸収された二酸化炭素は有機炭素として生物の体内を経て、海底に長期にわたり貯蔵されるのです。

ブルーカーボンの吸収源としては、主に4つあり、海草や海藻、干潟等の塩性湿地、マングローブ林などがあげられ、これらは「ブルーカーボン生態系」とも呼ばれています。それでは、さらに詳しく見ていきましょう。

まず、「海草(うみくさ)」とは、海中で花を咲かせ繁殖する海産の種子植物を指します。具体的には、アマモやスガモなどの植物が代表的で、主に温帯から熱帯にかけての静穏な砂浜や干潟の沖合の潮下帯に分布しています。

次に、「海藻(うみも)」とは、コンブやワカメなどの海中で生活する藻類のことです。主に寒帯から熱帯の沿岸域で潮間帯から水深数十メートルほどの岩礁海岸に分布しています。2009年に国連がブルーカーボン生態系の重要性について発表した際には、海草のみが対象とされていましたが、現在では天然の海藻藻場や養殖海藻も効果的なCO₂吸収源とみなす例が増えてきており、現在では国連において、海洋で有効な5つのCO₂吸収源のひとつに位置づけられています。

「干潟」とは、勾配が緩やかな潮間帯に、砂や砂泥質の浅場が広がる場所のことです。河川や沿岸流によって運ばれてきた土砂が、海岸や河口部などに堆積して形成されます。また、干潟の陸に近い場所に発達するヨシなどが茂る「塩性湿地」と呼ばれる湿地帯もブルーカーボン生態系に含まれます。干潟や湿地は、干出によって日光を多く浴びるため、塩生植物が育ちやすいという特徴もあります。また、水中に生息している藻類や湿地に群生する植物の体に含まれる炭素は、それらが枯死すると海底に貯留されます。干潟は炭素を吸収するだけでなく、固定する機能も果たしています。

マングローブ林は、主に熱帯や亜熱帯の河口付近など、河川水と海水が混じり合う汽水域に生息する樹木を指し、国内では主に鹿児島県以南の海岸に分布します。2021年に環境省が発表した温室効果ガス排出・吸収量が国連に報告された際には、日本国内で初めてマングローブ林による吸収量が算定され、その可能性にさらなる期待が寄せられています。

続いてブルーカーボンのメリットとして、

などが挙げられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

ブルーカーボンは、大気中から隔離された二酸化炭素を水中で堆積・固定するため、長期に渡って二酸化炭素を固定することが可能とされています。

アマモの群生地で行われた調査によると、アマモが光合成によって年間に生成する有機炭素の45%が海底に蓄積され、さらに枯死した後も数千年にわたり有機炭素として海底の泥の中に固定されることが分かっています。

炭素固定クレジットの多くの方法論では、100年間大気中から二酸化炭素を隔離できることが1つの基準です。このことを考慮すると、大気中の二酸化炭素を数千年もの間隔離・固定ができるブルーカーボンのクレジットは、今後ますます注目されると考えられます。

まずマングローブが機能することで海岸線が安定し、高潮や海面上昇の影響による沿岸地域への洪水リスクが低下します。海草の群生地は、根が海底の堆積物を保持するため堆積物の浮遊が減少し、水質改善と浸食減少の防止が期待されます。また、沿岸湿地は汚染物質(重金属、栄養素、浮遊物質など)を吸収・堆積することができるため、水質維持・富栄養化防止にもつながるものです。これらの生態系は、漁業やさまざまなレクリエーションの機会(シュノーケリング、遊漁、エコツーリズムなど)を安定的に供給することにもなるため、結果的に地域経済の向上を促すことが可能です。

海藻・海草・マングローブの群生地は、遮蔽物が多い環境であるため、さまざまな生物の産卵、成育、休息、餌場として利用されています。また、ちぎれてしまった海藻・海草は「流れ藻」と呼ばれ、海中を漂う間に魚の産卵場所や稚魚の隠れ家としてしばらくの間機能し続けます。干潟・湖沼地に関しては、ラムサール条約に代表されるように、多くの渡り鳥や動物たちに利用されている生態系です。

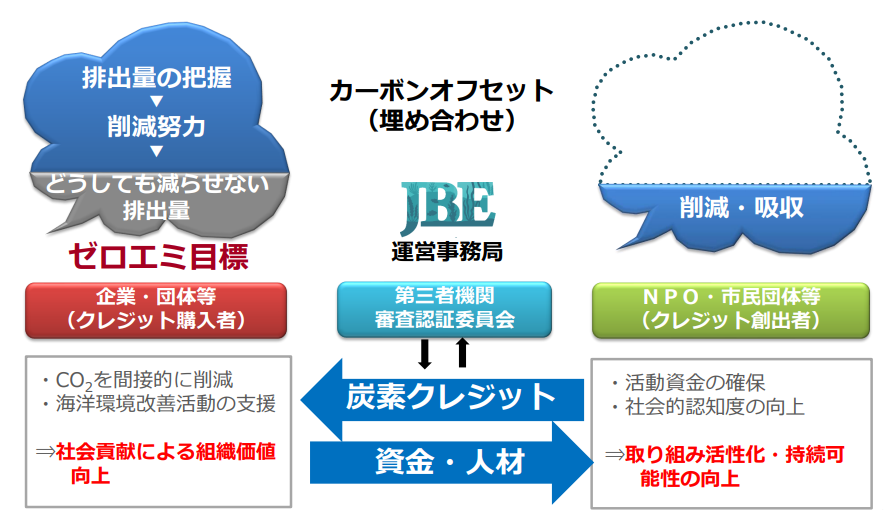

SDGsやESG投資の影響で、環境や社会に配慮した取り組みを行う企業が増えてきたこともあり、政府は企業に対してブルーカーボンをビジネスやプロジェクトに取り入れることを推奨しています。企業の中には、二酸化炭素の吸収による効果を温暖化対策とする「Jブルークレジット(ブルーカーボン・クレジット制度)」を取り入れるなど、さまざまな方法でブルーカーボンを活用している例も見られます。

「Jブルークレジット」とは、ブルーカーボンによる二酸化炭素の吸収・固定の効果を数値化し、クレジットとして売買する仕組みです。ブルーカーボンは、通常のクレジットとしての価値だけでなく、生物多様性の保全や地球温暖化への適応策としての価値など多様です。そんなブルーカーボンは、高値で取引されるニュースもあり、売り手はもっと安価に設定して多くの需要家にブルーカーボンに関心を持ってもらうべきという意見もあります。一方で、買い手もブルーカーボンの二酸化炭素吸収以外の価値を認めて、ある程度の価格を許容することも必要という意見もあります。

このように多くの利点があるブルーカーボンに対して、「国」や「自治体」、「企業」はどのような取り組みをしているのでしょうか。

国の取り組みとしては、特に国土交通省(港湾局)では、ブルーカーボン生態系を活用したCO₂吸収源の拡大によるカーボンニュートラルへの貢献や生物多様性の実現に向けた取り組みを進めています。具体的には、2022年から「命を育むみなとのブルーインフラ拡大プロジェクト」と呼ばれる取り組みをスタートさせており、これは、国交省が藻場や干潟などを「ブルーインフラ」と命名し、その拡大を目指すプロジェクトです。農林水産省でも脱炭素化社会に向けた革新的な技術の開発目標として、藻場・干潟などのブルーカーボン生態系による炭素固定技術などの開発を掲げています。また、2025年9月には、GXリーグの第1フェーズにおける適格カーボン・クレジットとして、「JBE(ジャパンブルーエコノミー技術研究組合)」が運営する「Jブルークレジット」のが承認・登録がされました。

先ほどご紹介した「Jブルークレジット」をはじめ、ブルーカーボンの普及に多くの自治体や企業が取り組んでいます。ここでは、そのいくつかの事例をご紹介します。

福岡市では博多湾のアマモなどの藻場における二酸化炭素吸収量をクレジットとして、「博多湾ブルーカーボン・クレジット」として販売しています。令和6年度の認証実績は、団体・個人合わせて14件、約37.7トンです。創出されたクレジットは市民や企業へ販売しています。

2025年10月16日には、神奈川県にて県の藻場の保全・再生に向けた自立的な取り組みを推進するため、関係団体によるブルーカーボン・クレジットの取得を後押しするためのシンポジウムの参加者募集を行うなど、積極的に取り組む自治体も多く見られます。

マルハニチログループでは、2014年から東京湾の水質改善に向けたアマモ場の再生活動に協力しています。2025年6月には、アマモの花枝採取イベントを開催しましたが、当日は採取ができなかったため、その代替として、コアマモの再生活動を実施しました。この活動は国土交通省の「東京湾UMIプロジェクト(東京湾・海をみんなで愛するプロジェクト)」協力企業に選定されています。

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンでは、東京湾にてアマモを増やすことによる水質浄化やCO₂削減活動に2011年度から取り組んでいます。また、横浜港における藻場づくり活動から創出されたJ-ブルークレジットの購入を通じて、活動を後押ししています。

また、企業や自治体ではありませんが、国土交通省北海道開発局では、自治体や漁業者がブルーカーボン生態系による二酸化炭素の吸収量を試算できるように、ドローンや AI を活用して藻場の面積を推定するなどの取り組みを行っています。

取り組み事例で紹介したように日本では、国をはじめ企業や自治体が積極的にブルーカーボンの普及に取り組んでいます。こうした活動は近年ますます活発に行われています。

国土交通省港湾局では令和7年度に「地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」を開催し、ブルーカーボンの更なる活用に向けて議論が行われました。

また、UNDP(United Nations Development Programme:国連開発計画)は日本政府の支援を受けて「ASEANブルーカーボン・ファイナンス・プロジェクト」を2025年に開始しました。本プロジェクトでは、海草と泥炭地のブルーカーボンの炭素貯留量などの正確な測定やASEANに合ったブルーファイナンスの考案、ブルーカーボンに関するエクスパートネットワークの構築などを目指しています。

このように、日本では企業や自治体、国として、技術開発や大規模なプロジェクトを用いたクレジット(排出枠)取引の拡大や世界に先駆けたブルーカーボンの普及など、ブルーカーボンに対して先進的な姿勢がみられています。

ブルーカーボンは、海洋生態系そのものがもつ機能とその可能性から、世界的に多くの注目と期待を寄せられています。世界有数の海藻大国である日本は、その技術や知見を提供できることから、世界の中でもブルーカーボンに関して最先端を走り続ける必要があるでしょう。今後、国や企業、自治体がどのような取り組みを見せるのか目が離せません。

弊社では、J-クレジットの創出支援やプロバイダーとしての役割を担っております。カーボン・クレジットに関するお悩みなどありましたら弊社までご相談ください。

ブルーカーボンに関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。

ブルーカーボンとは、海草、海藻、マングローブ、塩性湿地帯の植物などの光合成により海洋生態系に取り込まれる「炭素」のことです。

ブルーカーボンの吸収源は主に4つあり、「海草」や「海藻」、「干潟等の塩性湿地」、「マングローブ林」などがあげられます。これらは「ブルーカーボン生態系」とも呼ばれています。

「Jブルークレジット」とは、ブルーカーボンによる二酸化炭素の吸収・固定の効果を数値化し、クレジットとして売買する仕組みです。「JBE(ジャパンブルーエコノミー技術研究組合)」により運営されており、2025年9月にはGX-ETSの第1フェーズの適格カーボン・クレジットとして登録・承認されています。

CDP回答やGHG排出量算定など、環境経営に関するコンサルティングサービスの営業本部長を務めています。

<出典>

・ブルーカーボンとは. 環境省. (参照:2025.10.14)

・ブルーカーボン. 国土交通省. (参照:2025.10.14)

・藻場・干潟の二酸化炭素吸収・固定のしくみ~ブルーカーボンの評価~. 水産庁. (参照2025.10.31)

・海草・海藻藻場のCO₂貯留量算定ガイドブック. (2023. February). 国立研究開発法人水産研究・教育機構. (参照:2025.10.14)

・「命を育むみなとのブルーインフラ拡大プロジェクト」を進めます~ブルーカーボン生態系を活用した豊かな海の実現、地球温暖化対策への貢献~. (2022. )(参照:2025. 10.14)

・福岡市博多湾ブルーカーボン・オフセット制度. (2025. March). 福岡市. (参照2025. 10.21)

・「かながわブルーカーボンシンポジウム」を開催します!~藻場の保全・再生活動とブルーカーボンクレジットの取組~. (2025. October). 神奈川県. (参照2025. 10.21)

・CASE:「東京湾UMIプロジェクト」アマモ場再生活動への継続協力. マルハニチロ株式会社. (参照2025.10.22)

・セブン-イレブンはアマモ場づくりを推進しています「Jブルークレジット・カーボンオフセット」に参画. セブン-イレブン・ジャパン(2021.3.18)

・「ゼロカーボン北海道」実現に向けた取組. (2024. 6). 北海道開発局. (参照2025.10.22)

・ブルー生態系が切り拓く持続可能な未来. (2025. June). UNDP(参照2025.10.22)

・令和7年度「地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」の開催~ブルーカーボン生態系の活用に向けて~. (2025. August). 国土交通省. (参照2025.10.22)