中干しクレジットとは、水稲栽培における中干し期間を通常のよりも長くすることで、メタンの排出削減量をクレジット化する方法論です。本コラムでは、中干しクレジットの概要から、実際に創出するために必要な情報など、実践的な内容まで解説していきます。

目次 Index

中干しクレジットとは、J-クレジット制度における農業系の方法論「AG-005:水稲栽培における中干し期間の延長」を指します。中干しクレジットは、その名の通り、水稲の栽培期間中に行う「中干し」の期間を通常よりも延長することで、メタンの排出の削減量をクレジット化する方法論です。本方法論は、2023年3月1日にJ-クレジット制度で新たな方法論として承認されました。

まず、中干しクレジット成立の背景として、農業と温室効果ガス排出の関係について解説します。2023年度の日本の温室効果ガス排出量は約10.71億トンで、そのうち4.8%が農林水産分野によるものです。次に温室効果ガス排出量のガス種別内訳をみると、2023年度は9割以上が二酸化炭素(CO₂)となっています。しかし、温室効果ガスに分類されるメタン(CH₄)は、二酸化炭素の約28倍の温室効果を持っています。こうしたメタンの2023年度における国内排出量はCO₂換算で約2,940万トンとなっており、そのうち44%が稲作由来です。このように、農業分野における温室効果ガス排出の削減は、重要な取組の1つとなっています。

ここからは、中干しクレジットの仕組みについて詳しく解説していきます。

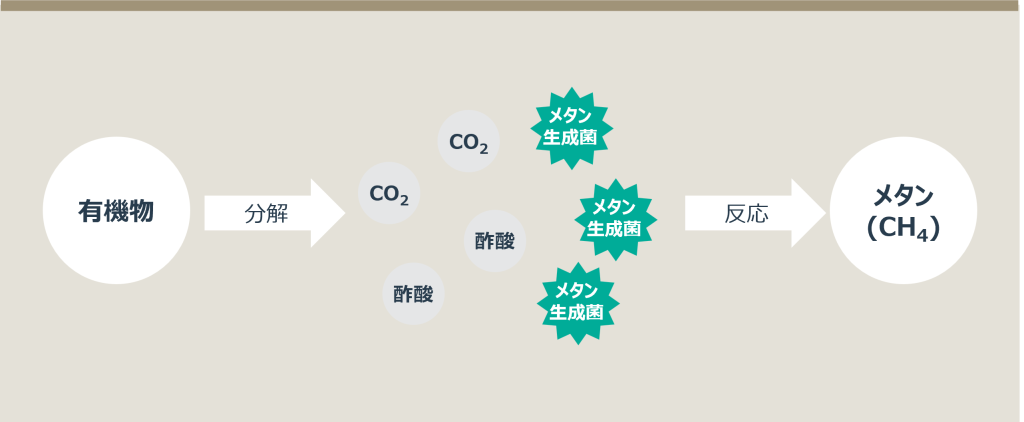

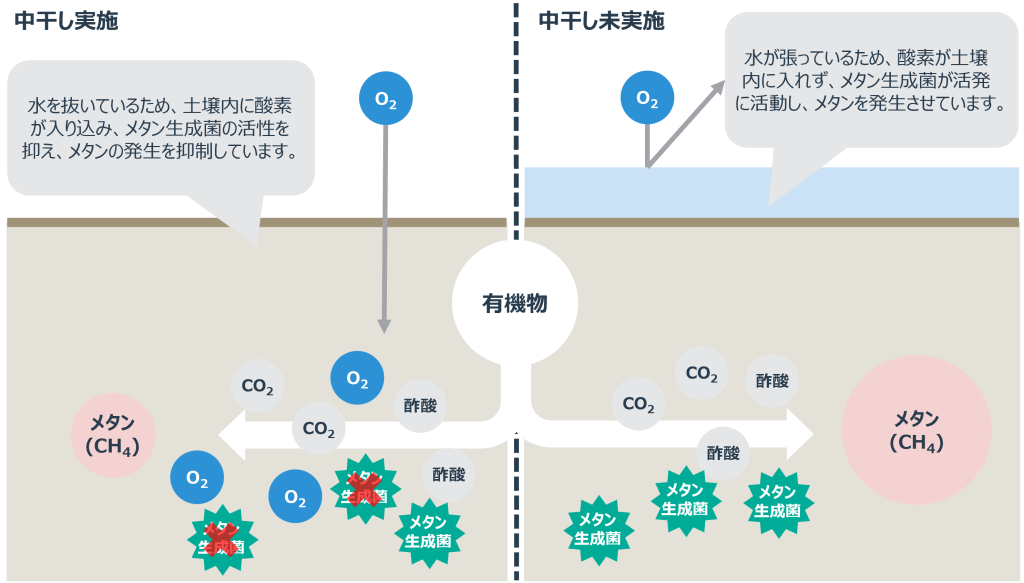

まず、そもそも「中干し」とは、水稲栽培期間の間、出穂前に水田から一度水を抜いて、田面を乾かすことで、過剰な分げつ(根元付近から枝分かれすること)を防ぎ、成長を制御する作業のことです。この中干しとメタンとの関係ですが、メタンは主に土壌の中など、酸素のほとんどない、あるいは全く存在しない環境で生成されます。具体的には、土壌の中の有機物が分解されることで二酸化炭素や酢酸などが発生し、これらが酸素の少ない土壌の中にいるメタン生成菌と反応することでメタンが生成されるという仕組みです。

水稲栽培の場合、水が張っている状態だと空気中の酸素が土壌に入ることができず、メタンが多く発生してしまいます。しかし、水を抜くことで、空気中の酸素が土壌に入り込み、メタンの発生を抑えることができます。これが中干しによるメタン発生を抑制する仕組みです。

ここからは、中干しクレジットの具体的なベースラインの設定方法やクレジットの創出となる中干しの延長期間について解説します。

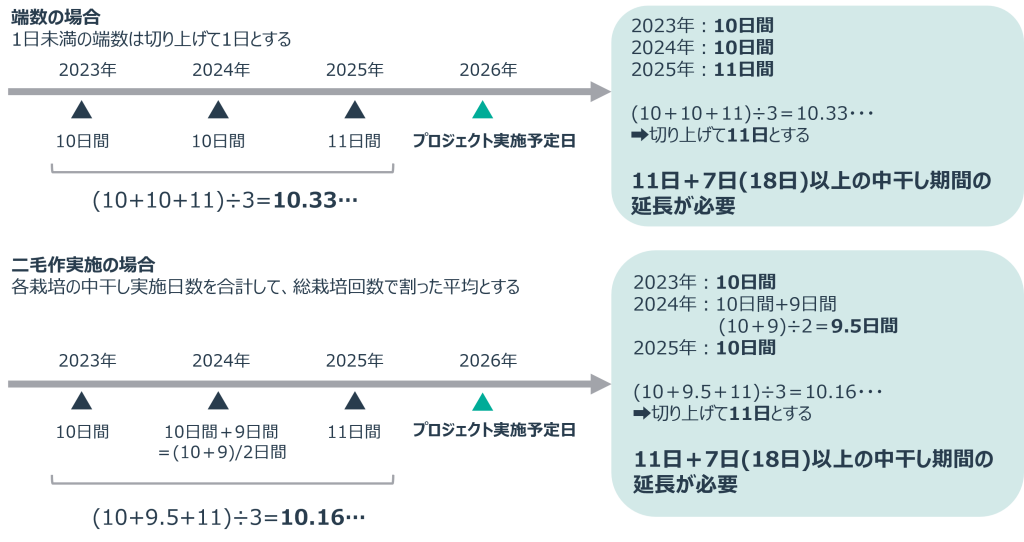

まず、ベースラインの設定方法について解説します。本方法論におけるベースラインは、プロジェクト実施前の直近2か年以上にわたり中干しを実施した平均の日数です。例として、2026年にプロジェクトを実施予定で、2023年から2025年の3年間の平均中干し日数をベースラインとします。この時、平均日数に1日未満の端数が生じた場合、切り上げて1日として計算されます。また、二毛作(1年に2回以上の栽培を行うこと)の場合は、その年ごとに平均日数を算出して、中干し実施期間とします。

続いて中干しの延長期間について解説します。延長期間は、ベースラインとなる日数(プロジェクト実施前の直近2年)のプラス7日以上の中干し期間の延長が必要です。例えば、ベースラインとなる日数が11日だとしたとき、プラス7日の18日以上の中干し期間の延長が必要になります。中干し期間を通常よりも7日間延長することで、メタンの発生量を約3割も削減できるとされています。

続いて、本方法論のメリットと課題について解説します。まずメリットについては、主に以下の2点が考えられます。

通常の農業による収益に加えて、クレジットを売却することによる追加収益を得ることができます。

「中干し期間を延長し、メタンの発生を削減する取組を実施した」として、地球温暖化対策に積極的に取組んでいることをPRすることができます。ただし、創出したクレジットを販売した場合、その環境価値は購入者に帰属するため、「削減した」とは言わず、「J-クレジットを創出した」といった表現でPRすることが適切です。

中干しクレジットには、このようなメリットがある一方で、以下のような課題も考えられます。

中干しを延長することで、メタンの排出は削減できる一方で、稲の生育が悪くなったり、米の品質や収穫量が低下する可能性があります。

J-クレジットで制度では、このような削減活動を実施することで、通常の業務に支障が生じてしまい、プロジェクトの実施にハードルがあることを「一般慣行障壁」と呼び、「一般慣行障壁」が認められる方法論では、追加性の評価を不要とされています。

追加性に関する詳しい解説は以下のコラムからご覧ください。

J-クレジットを創出するには、「妥当性確認」と「モニタリング」といった第三者による検証を受ける必要があり、それぞれの審査には、約100万円の費用がかかります。そのため、規模が小さく、クレジットの創出量が少ない場合は、検証費用を回収できず、赤字になる可能性があります。ただ、J-クレジット制度には、「プログラム型」という方式があり、創出量が少なく個別では実施が難しいプロジェクトでも、複数をまとめて大規模に創出することが可能です。現在、認証されている中干しクレジットは全てプログラム型によるものです。

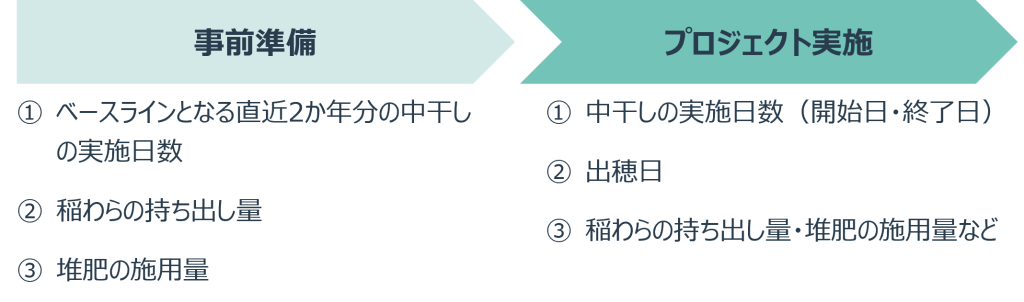

ここでは実際に中干しクレジット創出に必要な事項を解説します。まず、プロジェクトを登録する際には、以下の3つの項目を記録する必要があります。これらはいずれも、ベースライン排出量を算定するために必要なデータです。

次に、プロジェクトを実施する際に、以下のような情報も記録しておく必要があります。

中干しクレジット創出にあたり必要な主な情報は以上となりますが、まずは事前準備として必要な記録を用意しておくことで、スムーズに進めることができます。

中干しクレジットの創出事例を3点紹介します。

津南市では、「ゼロカーボンの町、つなん」として、地域の基幹産業である農業の脱炭素化を推進しています。取組の1つとして、町内の2つの農業法人と1名の個人が、生産性の維持しつつ、令和6年産米について7ヘクタール以上の田んぼで中干し期間を延長しています。

株式会社Rev0は、広島県に拠点を置くベンチャー企業で、島根県や広島県の複数の田んぼで水稲栽培を行っています。株式会社Rev0が設立した「ネットゼロファーマーズ」という協議会を母体として、2024年に中干しクレジットが認証されました。創出されたクレジットは、広島銀行との売買契約が締結され、100トンが売却されました。この中干しクレジットの取引は、広島県内で初めて行われました。

株式会社アルプロンは、島根県雲南市の本社を拠点に、奥出雲町や飯南町を中心として、約210ヘクタールの田んぼで中干しクレジットの取組を行い、2024年度には385トンのクレジットを創出しました。2025年度には、高知県や愛知県、鳥取県など他の県にも展開し、取組面積は約2,000ヘクタールに拡大する予定です。

最後に、中干しクレジットを所有することによる価値について解説します。中干しクレジットは、現在では、「温対法での報告」や「GXリーグでの報告」、「カーボン・オフセット」に活用することができます。一方で、SBTやRE100などの国際的なイニシアチブへの活用はできず、再エネ電力由来のJ-クレジットに比べると汎用性は低い方法論です。ただ、企業のPRという観点では、農業現場で行われる取組として、「農業・農村の支援」や「地域社会への貢献」などに結びつけることができるため、企業のブランド価値向上につながります。

本コラムでは、中干しクレジットの創出の仕組みから創るためのデータについてなど幅広く解説してきました。中干しクレジットは、認証量もまだまだ少なく、東証カーボン・クレジット市場での取引は現時点で一度も行われていません。しかし、省エネや再エネクレジットの価格が高騰していることもあり、今後は中干しクレジットの需要も増えてくることが予想されます。

弊社では、中干しクレジットをはじめとした、J-クレジットの創出支援やプロバイダーとしての役割を担っております。また、海外のボランタリー・クレジットについても取り扱っております。カーボン・クレジットに関するお悩みなどがありましたら、弊社までご相談ください。

CDP回答やGHG排出量算定など、環境経営に関するコンサルティングサービスの営業本部長を務めています。

<出典>

J-クレジット制度を活用して稲作の「中干し期間延長」に取り組んでみませんか?. (2025. Jun). 農林水産省. (参照:2025.9)

方法論AG-005(Ver.3.4)水稲栽培における中干し期間の延長. (2025. September). J-クレジット制度. (参照:2025.9)

水田の水管理によるメタン削減(中干し期間の延長). 国立研究開発法人農業・食品技術総合研究機構. (参照:2025.9)

「水稲栽培における中干し期間の延長」のJ-クレジット制度について. (2025. Jun). 農林水産省農産局農業環境対策課. (参照:2025.9)

中国四国J-クレジット制度オンライン勉強会(令和7年3月10日)取組事例紹介議事概要. (2025. March). (参照:2025.9)

アルプロン、中干し期間延長による温室効果ガス削減でJ-クレジット正式認定―385トンのCO2削減を実現. (2025. Jun). 株式会社アルプロン. (参照:2025.9)