「すべての人々の人権が守られる社会」。これは現代社会において、世界が目指すべき重要な目標です。しかし、依然としてさまざまな人権問題が存在し、私たちの身近なところでも人権侵害が起きています。

近年では、インターネットやSNSの普及により新たな形での人権侵害が増加しており、人権問題は以前にも増して複雑化しているといえるでしょう。

これらの問題に対して、私たち一人ひとりが正しい知識を持ち、できることから行動を起こしていくことが求められています。

この記事では、日本における人権問題の種類や実際の事例を詳しく解説するとともに、私たちにできる具体的な行動について前編・後編にわけて考えていきます。人権問題は決して他人事ではなく、私たち一人ひとりが当事者として考え、行動していく必要があります。

➤この記事を読んでわかること

日本では、現在もさまざまな人権問題が存在し、社会全体で解決に向けた取り組みが必要とされています。

その中でも、この記事では次の6つについて解説していきます。

|

人権問題の種類 |

||

|---|---|---|

|

人権問題の種類 |

主な事例 |

問題とされる理由 |

|

子どもの人権問題 |

いじめ、虐待、貧困 |

成長過程への影響が大きく、自力での解決が困難 |

|

性的な人権問題 |

セクハラ、性暴力、LGBTQ差別 |

個人の尊厳を著しく損ない、心身に長期的な悪影響を及ぼす |

|

ハンディキャップを持った人の人権問題 |

就労差別、経歴での偏見 |

社会参加の機会が制限され、基本的な人権が侵害される |

|

在日外国人の人権問題 |

ヘイトスピーチ、就労差別 |

文化や言語の違いにより、不当な差別が発生しやすい |

|

人身取引の人権問題 |

強制労働、性的搾取、拉致 |

自由と尊厳が深刻に奪われる重大な人権侵害。犯罪組織が関与しているケースが多い |

|

インターネットでの人権問題 |

SNS・掲示板などでの誹謗中傷、プライバシー侵害 |

被害の拡散が速く、完全な回復が困難 |

これらの問題は、私たちの身近な場所で日々発生しており、誰もが加害者にも被害者にもなり得る可能性があります。

特に近年は、SNSの普及により新たな形の人権侵害も増加しており、軽率な発信が誰かの命を絶つ要因になるなど、自分が思っていたよりも大きな事象になってしまうため、より一層の注意と対策を心がけが必要です。それぞれの人権問題について事例を用いて解説していきます。

子どもたちの人権問題は大きく分けると、「親から子へ影響を及ぼすこと」と、「子どもから子どもへ影響を及ぼすこと」に分別できます。

詳しい内容は、下記の表をご覧ください。

|

種類 |

該当する事象 |

|---|---|

|

親から子どもへ影響を及ぼすこと |

児童虐待、性的暴行、ネグレクト(育児放棄)など |

|

子どもから子どもへ影響を及ぼすこと |

いじめ、体罰、不登校など |

特に児童虐待は、加害者も被害者も人権問題としての認識がないケースが多くみられます。子ども家庭庁が発表している資料では、児童虐待事件による検挙数は2023年で2,385件、2024年には2,649件と増加傾向にあります。

検挙数は約2,000件ですが、児童虐待であると通告された件数を含めると2024年は122,378 件であり、検挙数の約45倍の数字になります。

これらの問題が増加しており解決困難である主な理由は、子ども自身が声を上げにくい立場にあり、家庭内での問題が外部から見えにくいことにあります。

性に関連する人権問題は、被害が表面化しにくく、多くの被害者が声を上げられない状況に置かれています。特に職場でのセクハラや性差別は、立場の弱さから告発を躊躇するケースが多く見られます。このような状況を改善するためには、昔の感性と現代の感性では受け取り方や感じ方が大きく異なることも念頭に置き、職場や学校での定期的な研修実施や、相談しやすい環境づくりが重要です。

また、SNS上でのジェンダーに基づく差別や偏見についても、他者を貶めるような不必要な発言を避ける必要があります。

最近では企業がSDGsの文脈から社内研修を行うことも多く、社会全体で多様化を推進しようといった動きが強まっています。

障がいや国籍など、心身ともにハンディキャップを持った人が直面する人権問題は、社会におけるさまざまなバリアによって生じています。これらのバリアは、ハンディキャップのある方が日常生活を送る上で、社会参加を妨げる要因となっています。

以下の表は主なバリアとその具体的な例です。

|

バリアの種類 |

具体的な例 |

|---|---|

|

制度的バリア |

就労機会の制限、教育格差など |

|

心理的バリア |

偏見、無理解、差別的態度など |

バリアが解消されない背景には、社会全体の理解不足があります。それは障がいのある人だけでなく、外国籍の人、生活困窮者など、さまざまな理由で生きづらさを抱える人々への偏見にもつながっています。

みんなが暮らしやすい社会は、決して一部の人だけのものではありません。私たち誰もが、人生のどこかで支援を必要とする可能性があることを忘れてはいけません。

2024年7月に報道された京都府のクリーニング店で発生した事件を紹介します。

この事件では、従業員2名が知的障がいのある同僚男性を大型洗濯機に押し込み作動させ、全治二週間の怪我を負わせました。加害者2名は傷害の疑いで逮捕されています。

この事件の恐ろしい点は、周囲の人が誰も報告せず、被害男性が病院を受診して初めて発覚したことです。医師が不審に思い警察に相談したことで事件が明るみに出ました。これは、近年問題になっている職場における障がい者いじめの一例といえます。

障がいのある人に対しどこまで配慮し、職場でどう折り合えばいいのか、いじめをなくすには何が必要なのか、改めて考える必要があるでしょう。多くの場合はコミュニケーション不足と人事配置のミスによって起きているケースが見受けられます。ハンディキャップを持った人と、その周りの人がお互いに働きやすい環境を、どうすれば用意できるのか、個人も企業も考える必要があります。

在日外国人が直面する人権問題は、言語や文化の違いから生じる課題から、制度的な問題まで多岐にわたります。

近年、在日外国人の増加に伴い、これらの問題はより顕在化してきています。

以下の表は主な問題とその課題についてまとめたものです。

|

問題の分類 |

具体的な課題 |

|---|---|

|

日常生活での困難 |

|

|

就労・教育での課題 |

|

|

制度的な問題 |

|

こうした課題に対して、一部の自治体では多言語対応の充実や、文化交流イベントの開催など、積極的な取り組みを始めています。異なる文化や言語を理解しながら、お互いの感覚を尊重し、歩み寄ることが大切です。

大阪府では、在日外国人であることを理由に採用内定を取り消した事例がありました。

この事例は、食品会社が営業担当者として採用が決まっていた在日韓国人に対し、在日韓国人であることを理由に採用内定を取り消したものです。

法務省の人権擁護機関は、本件調査の過程において、在日韓国人に対する差別的取扱いがあったと判断し、社長に説明を求めました。しかし、調査は実施されたものの、この在日韓国人の方が最終的に採用されたのかについての結論は確認できませんでした。

他にも「外国人だから宿泊を拒否された」「教育塾への入塾を拒否された」など、外国人を理由に不当な扱いを受けている人たちが存在します。

世界的に多様化を推進しているなか、このような固定概念を持つことは後世へ禍根を残す可能性があります。外国人という一括りで判断するのではなく、その人を一個人として見ることが重要です。

人身取引は、深刻な人権侵害として存在し続けている問題です。特に性的搾取、労働搾取、人身売買など、漫画のフィクションで描かれるような、明確な犯罪行為が該当します。

以下の表はそれぞれの特徴をまとめたものです。

|

区分 |

主な内容 |

被害者の特徴 |

発生要因 |

|---|---|---|---|

|

性的搾取 |

売春の強要、アダルトビデオ出演強要 |

若年女性、留学生 |

貧困、借金、脅迫 |

|

労働搾取 |

技能実習制度の悪用、強制労働 |

技能実習生、留学生 |

雇用主の違法行為、制度の不備 |

|

臓器売買 |

違法な臓器提供の強要 |

経済的困窮者 |

貧困、医療格差 |

日本における人身取引に関する対策として、警察や入国管理局による取り締まりの強化、被害者保護施設の設置、国際協力の推進などが進められています。しかし、潜在的な被害者の発見や支援には依然として課題が残されています。怪しい話や深夜徘徊など、危険に近づく行為を避け自衛を意識することが重要です。

ここでは、北朝鮮による日本人の拉致問題について紹介します。

この問題は、1970年代から80年代にかけて多発した、北朝鮮工作員による日本人拉致事件で、拉致の目的は、工作員の身分偽装や日本語教育など、さまざまなものがあったとされています。

日本政府は、拉致の可能性が高いとされる17名を拉致被害者として認定しており、 2002年の日朝首脳会談で北朝鮮は拉致を認め、5名の被害者が帰国しましたが、残りの被害者の安否は未だ不明です。

北朝鮮は拉致問題を「解決済み」と主張していますが、日本政府は、納得できる説明がない限り、すべての拉致被害者が生存しているという前提で、一日も早い帰国に向けて取り組んでいます。

このようにフィクションのような事件が、私たちが生きる現代でも目に見えないところで実際に起こっている可能性があります。そのため予防と自衛を心がけ、危険性を感じた場合は速やかに警察へ連絡することが重要です。

インターネット上の人権問題は、その拡散性が特徴であり、従来の人権侵害以上に深刻な影響をもたらすことがあります。特にSNSの普及により、誰もが加害者にも被害者にもなり得る状況が生まれています。

インターネット上では主に以下のような人権侵害のパターンがあります。

これらの問題に対する法的対応も整備されつつありますが、被害を防ぐことはできていません。不必要な発言や、攻撃的、差別的な発言を控えるなど、個人レベルでの予防策が特に重要とされています。

日本の人権問題の現状について、国際的な視点と国内の実態から分析した内容をお伝えします。

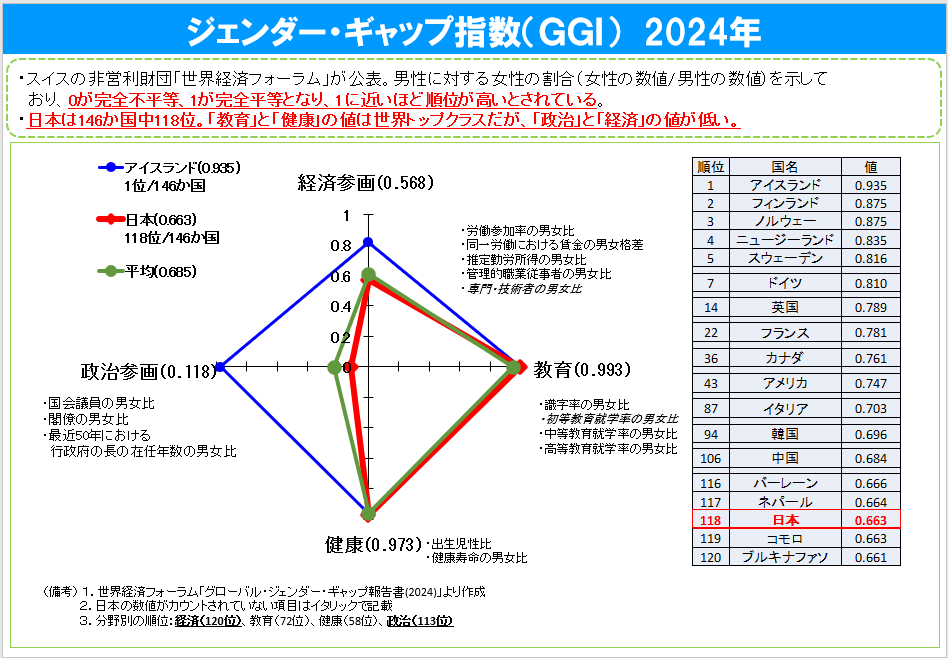

世界的な人権保護の流れを見ることで、日本の現状の課題が浮き彫りになってきます。例えば以下の画像に記載されているジェンダーギャップ指数で、日本の順位は118位となっており、世界基準で見ても人権意識の高い国とは言い難いのが現実です。

世界中の国々で男女がどれくらい平等に扱われているかを数字で表したものです。毎年、世界経済フォーラムという国際的な組織が発表しています。

この指数は4つの分野を見て判断します。

それぞれの分野で0から1までの点数がつけられ、1に近いほど男女の差が小さいことを意味します。4つの分野の平均点で、各国の順位が決まります。この指数を使うことで、世界中の国々が男女の平等をどれだけ実現できているかを比べることができます。

上記は一例であり、他にも各種ハラスメントの防止や、障がい者雇用の促進など、昔と比べると法整備や制度の見直しなどが進んでいます。ただ、世代によっては人権意識の違いがあり、若い世代はLGBTQや外国人の権利に対する理解が進んでいる一方、高齢者世代では伝統的な価値観が根強く残っているケースが多くみられます。

そのため日本の人権問題は改善が見られるものの、依然として解決には至っていないといえるでしょう。

前編では、日本が抱える6つの人権問題について、具体的な事例を交えて解説しました。児童虐待からSNSでの誹謗中傷まで、その形は様々ですが、これらは個別に存在する「点」ではありません。

これらの問題の根底には、無意識の偏見や固定観念といった、根深い課題が共通して存在します。ジェンダーギャップ指数の低さにも表れているように、日本社会には構造的な改善点が残されているのが現状です。

では、これらの課題を認識した上で、有効な対策をどのように講じていくべきでしょうか。

後編では、この問いに対する具体的な解決策を「社会全体の視点」と「私たち一人ひとりの視点」という2つの側面から解説します。

まず「社会全体の視点」では、法整備や企業のサステナビリティ戦略など、仕組みとしての今後の動向を考察します。 次に「私たち一人ひとりの視点」では、日々の生活や業務の中で実践できる具体的な行動計画を提示します。多様な立場への理解、SDGsの知識活用、周囲への適切な働きかけといった、明日から取り組める実践的な内容を掘り下げていきます。

◇後編はこちらから

>日本における人権問題~種類と実際の事例からできることを考える~(後編)

CDP回答やGHG排出量算定など、環境経営に関するコンサルティングサービスの営業本部長を務めています。

<出典>

・統計データ:児童虐待.警視庁.(参照 2025.09.09)

・大阪府│差別のない社会づくりのためのガイドライン(抜粋).大阪府.(参照 2025.07.09)

・北朝鮮による日本人拉致問題.外務省.(参照 2025.07.09)

・男女共同参画に関する国際的な指数 | 内閣府男女共同参画局(参考:2025.07.11)